今宮保護所-その2 設置の背景・周辺地域事情

今宮保護所設置の背景 防貧施設

今宮保護所は、民間の寄附を元に「当時の大阪市の社会部長であった山口正氏は、野天の浮浪者を凍死から守るために、雨露さえしのげればよいという考えのもとに建てた。」(『釜ヶ崎:スラムの生態』40頁)ものだが、無料宿泊所は、大阪市だけでなく全国で設置されている。

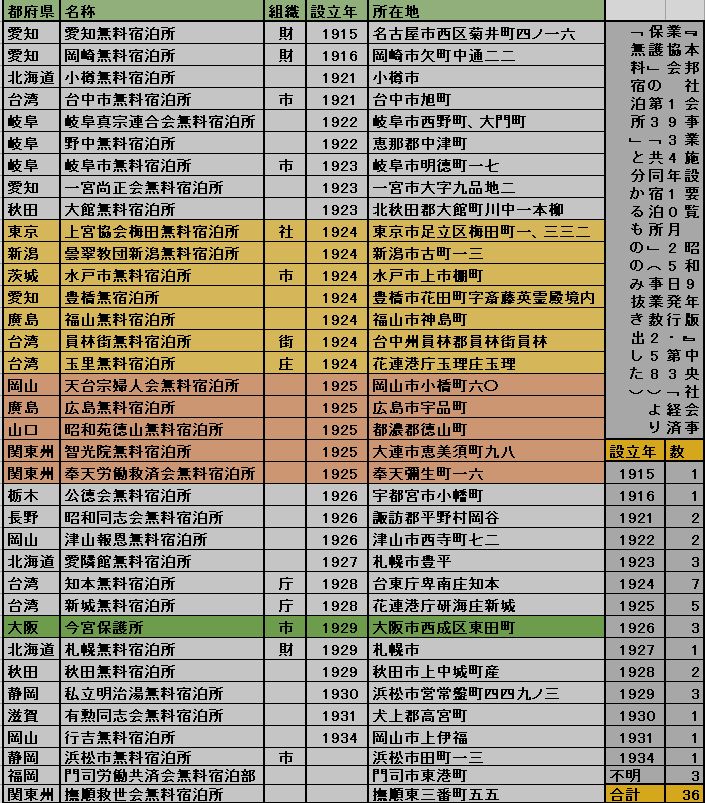

その名称・設立年・所在地などは、中央社会事業協会が1934年10月に発行した『本邦社会事業要覧・昭和9年版』所収、「経済保護・共同宿泊所」の一覧で把握することが出来る。

その一覧の中から、無料宿泊所と明記されているものを抜き出して、設立年により並べ替えると、今宮保護所の設立年(1929年)は他と比べ、そう古い方ではなく、いたつて後発組ともいえる位置にあることが分かる。(設立年の分かる33無料宿泊所中28番目。先頭は愛知無料宿泊所の1915年)

共同宿泊所等も含む全事業数を設立年ごとに集計してグラフを作成してみても、今宮共同宿泊所など、失業者向けの有料宿泊所の設置が先行していることが窺える。

『大阪市財政要覧・第26輯(昭和18年度)』は、「宿泊施設」を以下のように概説している。

「本市在住の単身労働者に対する生活改善のため清楚低廉なる居室を提供する目的を以て、大正8年7月以来宿泊所5ケ所を建設し、更に昭和4年4月には海上労務者のため海員宿泊所を創設した。その後、右の内 九條宿泊所は附近の環境著しく変化し、労働者の集団的宿泊施設所在の場所としては不適当となつたので、昭和12年度に於て予算137,500円を以て港区湊屋町に移築することに決定、14年4月竣工移転を了し湊屋宿泊所と改称して事業を継承実施して居る。

次に生活に窮する無宿者を保護収容するため、本市は夙に市内篤志家の寄附金を財源として今宮鶴橋両保護所を開設し、無宿者の指導更生に努めて來たが右の内、鶴橋保護所は時局の推移に伴ひ其の利用者著しく減少したため、昭和16年度限り廃止した。」

先のグラフの標題にある「経済保護施設」とは、聞き慣れない言葉だが、『大阪社会事業年報・昭和6年』(大阪社会事業聯盟・1931年月)169頁に『経済保護事業』の項があり、

「社会事業所部門中救貧的施設に属するものはその発生に於て比較的古期に見出しうるのであるが、防貧的施設たる経済保護施設は漸く最近に至つてその登展を見たものである。

然して世界大戦後の経済的好況は却つて小額所得者階級にとつて急激なる生活不安を与へしめた。これがため適切なる防貧的施設を実施することの時代の要求は住宅の供給、宿泊保護、公設市場、公益浴場、簡易食堂、公益質屋及小資融通等の各事業を實現せしめたものであるが、現下の不況時に於ては益々その機能を発揮し、無産大衆の生活不安を防遏することに封して真摯な努力を払はれんことが要請される第一条件であらねばならない。」と説明されている。

「救貧的施設」・「防貧施設」も耳慣れないが、『注釈 公用文用字用語辞典(第10版)』(新日本法規出版株式会社・2023年)によれば、「施設」の用語解説は、『一定の目的のために設けられた土地、家屋その他の建設物。これらの物的要素に加え、従業員などの人的要素も含めることもあり、これらによって運営される事業活動全体を指すこともある。』ということで、「施設」は物理的な要素(建物)だけを指すのではないということのようで、現在でも行政用語として生きているようだ。

個人的には少し、呑み込みにくいが、時として「施策」にいいかえれば文意が受け入れやすい時もあると思う。『日本国語大辞典(第2版・第6巻)』(2001年6月・小学館)「施設」の項には、「①こしらえ設けること。(イ)計画、策略などを立てること。また、その計画。(ロ)ある目的のため、建物などの設備をすること。また、その設備。②特に、保護者のない児童などを入所させ養護する養護施設をいう。」とある。

取り敢えず、防貧施設の中に経済保護事業があり、具体的取り組みとして宿泊保護=共同宿所・無料宿泊所があると理解して、失業者への有料宿泊施設が先行し、失業が長期化した人々への無料宿泊所が設備された。その後、戦争の長期化で軍需産業での雇用が拡大して、無料施設が廃止、他目的に転用されるという流れを確認する為に、一覧表を作成しておく。

経済保護事業と住宅問題

経済保護事業、取り分け宿泊保護が『単身労働者に対する生活改善のため清楚低廉なる居室を提供する目的』を持つとされていることから、住宅政策に関わりがあるらしく思える。そこで、社会部報告の中から「住宅年報」を追いかけて「住宅問題」の流れを見ておこう。

1928(昭和3)年2月1日大阪市社会部調査課が発行した『大阪市住宅年報(昭和元年・社会部報告65号)の「序説」に

「本年報に於いては従来専ら刻下の住宅問題の経過趨勢をのみ紹介し來りたるが現在に於ける現象をよりよく理解するためにはその由って來るところの過去に於ける過程を知ることを最も必要とする。

即ち所謂温故知新の意味に於いて斯問題の過去を回想することも強ちに無意味ではあるまいと思惟するが故に少しくこの方面の史実を回顧して見たいと思ふ。」

と書きおこし、A.明治維新以前/B .明治維新後/C.本期に於ける趨勢と筆を進めている。

ここでは、米騒動以降について、同書から抜き書きしておく。

「大正七年夏に至りて突如として起りし所謂米騒動は最早調査考究の間暇を許さずここに市内同憂の志は奮起して大阪市救済事業後援発起人となり檄を四方に伝へて義捐の資を募りその全額をあけてこれを本市に託せらるるに到り始めて計画の具体化となり消極的救貧的施設より積極的防貧的施設へと転進し得たのである。

即ちこの緒果他の幾多の積極的社会施設と共に共同宿泊所叉は市営住宅(-)等の恒久的防貧的居住施設を見るに至つた。それと同時にこれ等施設の管理機関として救濟係に次いで救濟課が設けられ大正九年には時勢の要求に從つて社会部の新設となりその中に住宅係を置きて専らこの種施設の管理経営に当り特に貸家貸間紹介の係を設け進んで一般貸家貸間の需給の円滑につとむることとなつたのである。」(11~12頁)

「最近に於ける本市住宅問題の趨勢は大正四年より同八年に至る前後五ヶ年に亘る世界大戦に依つて我国経済界が未曾有の活況を呈し各種産業の頓に勃興したる結果其の処に急激なる人口の都市集中起り忽ちにして住宅の払底を招來し住宅難の声愈々囂しく世の視聴を聳たしむるものがあつた。即ち大多数市民は住むに家なき所謂量的住宅難即ち絶対的住宅難に陥つたのである。而してその最高潮に達したのは大正七八年の頃であつた。」(12頁)

「世界大戦の終熄したる翌大正九年には早くもその反動來り我国経済界は一大恐慌に直面したのである。爾来不景氣は漸次慢性的となり経済界は甚しき沈衰に陥りその當然の帰結として産業振はず退市者は増加し密集生活は愈々甚しきを加へたる他方物価労銀の低落差は投資の対象としての貸家建築を有利ならしめ從って資本の家屋化を招致し多額の資本はこの方面に投ぜらるるに至り各種住宅の建築盛に起りたると両々相俟つて量的住宅難は忽ちにしてその影を潜め到つて驚くべき多数の空家をさへ生ずるに至つた。」(13頁)

「多くの借家人が通勤の困難は勿論内職その他に於けるあらゆる不便不利をも忍んで止むなく市の周縁部に流れ出しつつあることを見のがしてはならない。この点に於いて辛くも市の中央部に踏み止まり得たる前期に比してその窮迫のより深刻となりたることを認めざるを得ない。」21頁

「即ち旧市内にては前期に比して新築戸数は三割二分を減少せるに空家は却つて二割一分を増加したるに反し新市方面にては前者は四制六分々増加しながら後者は僅かに五分の増加を見せたるに過ぎざる事実は前述の事情を雄弁に証明するものである。

且つ又賃銀は低落せずといふもそは単に現在職業を有して日々の収入を得つつある人々のみに関することにしてその他面に働くに職なき多数の人々のあることを忘れてはならない。前記大正十四年十月一日に於ける失業統計調査の結果は暫く措くも咋年來労働者の解雇率は常時三百名以上の労働者を使用する本市の代表的工場に於いてすら新現雇入率を超過し、しかも退市人口は三十萬人に垂んとする多数を示しつつも尚就職は益々困難を加へつつあることを知らねばならない。」22頁

以上を極簡単にまとめると、

米騒動を期に「消極的救貧的施設より積極的防貧的施設へと転進」「即ちこの結果他の幾多の積極的社会施設と共に共同宿泊所-等の恒久的防貧的居住施設を見るに至つた。」

市部への人口集中は絶対的住宅難を生じたが、不況期となり賃銀が上がらず、失業の増大で経済的住宅難を生じ「多くの借家人が通勤の困難は勿論内職その他に於けるあらゆる不便不利をも忍んで止むなく市の周縁部に流れ出しつつあることを見のがしてはならない。」

という背景の下に、今宮共同宿泊所があり、今宮保護所があると言うことになるが、今宮共同宿泊所の設置が1919(大正8)年で、今宮保護所の設置は1929(昭和4)年。この間10年の期間があるので、念を入れて、この間にどのような変化があったか或いはなかったかをさらに住宅年報により確認しておこう。

1929(昭和4)年7月29日大阪市社会部調査課が発行した『大阪市住宅年報(昭和3年・社会部報告106号)の「序説」で、

「経済的住宅難は財界の不況と共に益激烈となり、収入減のため小住宅の需要は大となり、本期にあっても相当多数の家屋が建設せられつつあるにもかかはらず、需用に添ふ供給少なく到るところに小住宅払底の光景を現出せしめた。

ここに於いてか人々は借家生活より間借生活へ或は間貸生活へと次第に密集生活をなすに至り市民保健上よりするも一考を要する状態を呈している。」と書いている。

ここで明らかにされているのは、長屋とは言え一軒借家が経済的に困難となった層が、一軒借家の一部屋を借りる間借り、逆に表現しての、家賃の負担を軽減するための部屋単位での間貸し(又貸し)が増加し、密住状態が各所で生じているということだ。

1933(昭和8)年3月25日大阪市社会部労働課が発行した『大阪市住宅年報(昭和7年版・社会部報告168号)の「はしがき」で、さらに経済不況と住宅事情悪化の深まりについて述べている。

「昭和4年来の世界恐慌は昭和6年に至つても底止するところを知らず、依然たる恐慌の嵐を突切らうとする事業の合理化乃至生産の制限は一般勤労者の賃銀の低下と失業の激増をもたらし、これら階級層の購買力の低下は勢ひ小売商人の生活苦悩をいよいよ加重した。

かくて、空家住宅数は経済不況の深度を反映するかの如く激増し、これが反面に同居世帯数、準世帯員数、無宿者数等が増大し、又一般少額所得者階級の生活難に基づく家賃の重圧はその家賃滞納の現象に拍車を加へ、直接に間接に家賃滞納を原因とする深刻にして執拗なる借家争議が街頭に法廷に繰り広げられ、延滞家賃支払猶予に関する問題が借家人運動の日程に於ける顕著なる主流を形成した。」

ようするに、今宮共同宿泊所は、好況から不況に転じる境で設置され、今宮保護所は不況の深まりの中、「同居世帯数、準世帯員数、無宿者数等が増大」したことへの対応として慌ただしく設置されたということになる。

建設資金にしても、(米騒動をうけて)市内同憂の志は奮起して大阪市救済事業後援発起人となり檄を四方に伝へて義捐の資を募りその全額をあけてこれを本市に託せられた潤沢な資金の中から割り当てられた共同宿泊所と、篤志家2名の寄附3万円のみを資金とする保護所という違いがある。

保護所に先行した共同宿泊所

外観と規模に於いても、比較にならないものがある。

設立直後と思われる今宮共同宿泊所を訪問した井上貞蔵は「どこかの學校の寄宿舍より餘程立派だ」と書き残している。『六大都市の貧民窟』(井上貞蔵著・1922年)

(はしがきの日付が大正11年10月。はしがきの中で「視察記を學校の雜誌に發表した、即本文である、既に三年を經過した今日」と書いている。今宮共同宿泊所の開設が大正8年6月である。)

以下少し長くなるが、該当部分を紹介する。

『私が今宮共同宿泊所に泊つたのは8月2日、暑い盛りだ、一泊風呂付七錢だから馬鹿に廉い、それに職業紹介所を兼ねてをり簡易食堂が同じ棟の中にあつて一食十錢で食べられるのだから便利だ、大枚七錢拂つて、案內されて二階の22號室にはいつた、疊は六疊で定員四名だ、同室の20歳許の書生風の男が湯に行かうと云ふから一所に出かけた、其晩にも266人泊つた位だから大きな建物宛然寄宿舍だ、木口は新しい、どこかの學校の寄宿舍より餘程立派だ、風呂場でも仲々良い、15人位は樂にはいれる、皆んな雜談し乍ら湯にひたつてゐる、景氣よく水を浴びてゐる、愉快だ、湯から上つて一巡した、

別舘がある普通室より設備が良い、理髪所がある顏剃六錢、頭刈四錢だ、5~6人の人が待つてゐた、洗足場がある洗濯場がある、洗面場がある、新聞縱覽所の部屋では二組三組手拭を肩にかけた連中がぱちりぱちり将棋をやつてゐた、

始食時間が來たので隣の食堂へ行つた、飯六錢、菜四錢だ、人並に奮發して飯を代へた、鮭の煮たのに新香が二た切だつた、四錢出せばおつゆも一杯吸へるのだ、一食十錢原料丈で十二錢はかゝる、給仕其他の費用は無論市の持出しだとの話、今宮食堂丈で朝350、晝250、夜400、合計一日約1,000人の御客がある、

宿泊所の部屋部屋を覗いてみた、「おい今日はどうだつた」蒸暑いので弱つたなどと話してゐる、和氣藹々たるものだ、素裸體のが多いのは困る、何とか取締まれないものか、私と同じ部屋の書生風の男は鉛筆會社へ出てるのだ、もと東京に居たと云ふので東京辯だ、同宿の仲仕は日々三圓位とるが費つて了ふと云つてゐた、物質的援助の外精神的教化、例へば貯蓄心の養成の如きも必要だと私は思つた、

仲仕連二人は出て行つた、蚊帳を釣つて私と鉛筆職工とは寢た、良く眠つた、ざわつく音に眼を醒した、仲仕連は歸らなかつた、どこへ行つたのやら、四時になるかならないのに土方人足はもう草鞋をはいて出て行く、洗面所や廊下が賑かだ、七時には大抵出拂ふ、尤も午前八時から午後四時迄は一人も置かない規則だ、

朝飯を食べに食堂へ行つた、昆布と豆腐の入つたお汁に福神漬がついて居た。

今宮共同宿泊所に於ける、大正8年7月、上半月の宿泊人員は3,359人である、「一晩平均224人だ」20歳から30歳迄の者が一番多い、次に掲ぐのが其職業別である。

手傳 853/仲仕 638/職工 592/行商 117/勞働 168/無職 161/土工 132/料理人 52/農業 114/大工 100/理髪職 54/配達 13/店員 42/左官 32/技術員 15/船夫 11/火夫 10/雜役 206/合計 3,359人』

共同宿泊所附設職業紹介所

話はそれるが、文中に「職業紹介所を兼ねて居り」とあるのと、宿泊者の職業別が出てきた事のついでに、今宮共同宿泊所に併設されていた労働紹介所について、その成り立ちの事情を、『京阪神に於ける日傭勞働紹介の現况と其の實務』(大阪地方職業紹介事務局・1930年3月)から紹介する。

地図で、今宮共同宿泊所、乳児院、今宮労働紹介所(宮津の紹介所が第2次市域拡張-1925年-に伴う整理で廃止され、旧今宮町立職業紹介所を一時萩之茶屋職業紹介所として利用していたが、1928年市営今宮住宅横-東入船町-に設置された。)の位置を確認しておくと、分かりやすいかと思われる。

『今宮労働紹介所

本所は簡易宿の密集地に在り、然も堺街道に接して交通頻繁の衝地であるから、所謂鮟鱇の蝟集地となりたるを以て早くより此処に居住する田中亀太郎及び湊某の両親分があり、常に博徒を集合し、社会風嬌上遺憾の点少なからざりし所から当局は彼等に正業を与えんとし、

偶々北海道方面の拓殖工事人夫の需要多く 此処に参集するものがあるを機とし、彼等に此の人夫の斡旋を慫慂(しょうよう)したのである。当時は今宮ガード側に溜つて何等の設備もなく行われて居つたのであるが、やがて板囲いひを作りて取扱う様になり、求人は労働者一人に対し手数料として五銭位を支払はれたが、北海道行人夫は一人に対し5円位を徴収したとも、云はれて居る。

之寄場の創にして又労働招介の始めであるが、大正8年に至り市は今宮乳児院の傍に天幕を張りて労働紹分所を開設するに至つた。

当時田中、湊両氏の寄場を廃止して労働市場の統制を企てられ田中、湊両氏は今宮労働紹介所の取締りとし(労働者の取締りをいう)日給3円にて雇傭され、当時今宮宿泊所主任であつた富岡氏は今宮労働紹介所長を兼務し、爾來貫名所長を経て釜ヶ崎臨時労働紹介所の開設となり(今の今宮労働紹介所)山岨所長、山崎所長より現在の細川所長に至つて居るが曩の京橋労働紹介所に劣らざる苦辛を重ねて居る様である。』

これによると、「今宮乳児院の傍に天幕を張りて労働紹分所を開設するに至つた」のは今宮宿泊所設置と同じ大正8年であるが、それ以前に「鮟鱇の蝟集地」「今宮ガード下」に集まる労働者を北海道に送り込むことを、「親分」に勧めていたという。

勧めたのは「当局」であり、「博徒を集合し、社会風嬌上遺憾の点少なからざりし所から」「正業」を与えんとしての事であったという。

これら一連の動きに直接関係があるかどうか不明であるが、大正6年6月の『救済研究』に「下級労働者取締建議」が掲載されている。

建議したのは、大阪職業紹介所主事・北野職業紹介所常務理事 八濵徳三郎、大阪自彊館長 宇田徳正、大阪暁明館長 廣岡菊松、住吉署管内木賃宿組合長 岩間繁吉。彼らが言うには、

『下級労働者』とは、『定業なく路傍に立ちて職を求むるもの、通称「鮟鱇(あんこ)」又は「先曳(はなびき)」と呼べる一種の労働者階級』で、『常に蓬頭にして襤褸を纏ひ極めて清潔の観念に乏しく、飲酒の為め、感情亢奮し肉感的となれるもの多く、好んで賭博を行い道途「差引」(藁又は紐を集めて綯ひ其一端の結べるものを引き当てたるを勝ちとす)を弄し、或は路上電車番号の丁半を争ふて勝負を賭し或は猥雑聞くに堪へざる言を放ちて往来の婦女子に戯れ、其他群集心理のために自制心を失ひ外界の刺激衝動の奴隷となりて獣行禽為を逞ふし毫も廉恥を顧みざるは風紀上實に看過すべからざる也』

それらの『陋習を矯せんと欲せば』以下を実施すべしという。

当時の『「鮟鱇(あんこ)」又は「先曳(はなびき)」』の大阪における分布状況と規模を窺い知ることができるので、紹介する。

(第1)鮟鱇又は先曳を公許し鑑札を附与し其の数を制限すること

例えば 住吉署管内 600人以内、難波署管内 200人以内、天王寺署管内 100人以内、朝日橋署管内300人以内、九条署管内 200人以内、曾根崎署管内 200人以内、十三橋管内 300人以内―以下略-

(第2)~(第5)略

(第6)一定の寄場(人力車夫の帳場の如き)を設け該寄場以外に於て妄に集合せざるやう取締る事

例えば 今宮村鉄橋下/札の辻/逢坂下/難波叶橋/港町駅横/雑魚場/川口波止場/境川/今木町/築港/朝日橋下流/安治川口/梅田/天神橋六丁目/夫婦橋/天満市場/京橋口/北御堂前/安堂寺橋

(第7)彼等を宿泊せしむる労働下宿又は木賃宿営業者をして彼等の身元保証人たらしめ服装及容姿の清潔並に操行等に関し監督保証の義務を負はしむる事

(第8)一警察署管内に一人宛の人格正しく慈善心に富み常識に長じ且つ下級労働者の事情に精通せる者を選抜し警察署長と協力して下級労働者の取締及救護に参与せしむる事

(先曳の員数は未だ明確に知るを得ざれども、まず今宮に於ける木賃宿48軒に宿泊せる約3千人のうち、独身者を1500人とすれば、其半数750人を先曳生活をなせるものと見るを得べし。其の他長柄、四貫島等に散宿せるものは大略500人位を数ふべく、総てに於いて1,200~300を計上せば大差なかるべしと信ず。「救済研究」5巻5号大正6年5月 八濵徳三郎報告)

鮟鱇・先曳き・仲仕

『京阪神に於ける日傭勞働紹介の現况と其の實務』と「下級労働者取締建議」とで共通に見られるのは、「今宮ガード下が鮟鱇の蝟集場所」となっていることであり、(多分)警察が何とかしようと働きかけていたことである。

「鮟鱇」は「先曳き」とも言われたようであるが、「先曳き」の今宮に於ける雇傭の事例を紹介しておく。

江戸の昔から、天下茶屋(現晴明丘小学校周辺)は植木の産地・市場として知られており、遠く北摂の池田からも植木が運ばれてきていた。『池田市史 第2巻』(1960年4月・池田市役所)に植木運送についての聞書きが掲載されている。(「池田の植木」内田秀雄、167頁)

『近くの大阪の市場、天下茶屋、黒土に出荷するには、このような運搬方法が幕政時代は勿論明治を通じ大正期まで、時代のテンポはのろく殆んど変化がなかった。大変化のあったのは第一次大戦であった。大正九年、初めて貨物輸送の自動車会社が創設せられ、大阪-池田間を主として運転し、古来よりの物資を運んだ。しかしトラック数僅かに四台、以てその全般を推すべきである。そこで大正初期の方法を記録して往時への参考としておこう。

天秤棒で肩にかついで行ったものであるが、車で運ぶこともあった。車だと三尺物を籠に七杯位積むのが普通で、七〇貫はあった。朝の早い市に間に合うためにほどうしても前の晩の一二時には出発しなければならなかった。それで時季にもよるが今宮あたりで夜が明けた。六時間はかかるので草履ではもたないので和久下駄をはいたものである。池田の警察前の坂が急で独りでは登れないので、待ち合せてお互に押しあいをしたものである。十三で面桶(めんつ)や柳行李の弁当を半分食べた。

道順は池田-上池田-アワンド池-刀根山-上麻田-豊中-長島-北島-堺筋-心斎橘-今宮-天下茶屋というのであった。

時には車の仲仕(運搬人)を雇うこともあったが、池田-天下茶屋間二円五〇銭の手間であるので、多くは家族労働によった。子供も先き引をさせられた。今宮から天下茶屋まで疲れているので「引き方」(先き引きする人夫)をたのむこともあったが、躰は横になって渾身の力で引っぱっているようであっても、縄はたるんでいる有様で、滑稽でもあったが、そのヂェスチャーに感心したものである。手問賃は一〇銭であった。』

ここで、縄が出てき、手間賃10銭が出てくるが、『救済研究』大正3年10月号「大阪の立ん坊と淫売婦-大阪職業紹介所主事 八濵徳三郎談」に、

『綱一本の商売道具で荷車の先引や後押をして渡世をしている東京の所謂る立ちん坊なる輩は、大阪に於いては「はな引」とも云っている。-市中最も荷車の多く通る所に立って仕事を待っている、-普通一般の先引は1里10銭という相場である。』とある。

「10銭」が共通しており、ガード下から天下茶屋の植木市までは、3キロないと思うが1里と見なされていたということであろうか。

余談:ベカ車-荷車『明治大正大阪市史第3巻』891頁

『明治年代の荷車 板車(通称ベカ車:引用者注)は前記の如くその車輌を一枚の板にて造るれるものであり、従来専ら京阪神間にて用ひられ来つたものであるが。荷積車は主として関東地方に行はれてゐた。而してその使用の便否は後者が前者に数等優つてゐたが板車は幕府時代より株を有してゐたから便否を別問題として使用され来り、五年の株仲間解放後漸く荷積車に留めるものを生じ来つたが、因襲の久しき容易に改まらず、西南戦争後に至り漸く板車の跡を絶つに至つた。荷積車は大八・大七・大六に分かれてゐた。』

また、「職名」に「先曳(はなびき)」「引き方」「車の仲仕(運搬人) 」が見えているが、『六大都市の貧民窟』で取り上げられている今宮共同宿泊所宿泊者職業一覧にはそれらしいものは見当たらず、「手伝い・仲仕・労働・雑役」の中に含まれているのかも知れない。

『六大都市の貧民窟』には、木賃宿に宿泊している者2,373人の職業別数字がある(37頁)が、そこには荷車先輓 88人、荷車輓 24人が見える。八濱の見込み数、『木賃宿48軒に宿泊せる約3千人のうち、独身者を1500人とすれば、其半数750人を先曳生活をなせるものと見るを得べし』とは大きな開きがある。

今宮保護所宿泊人の職業別収入調に先引21人(535人中)が見え、収入は30銭~1円未満で、最多人数は50銭以上59銭の5人である。『今宮保護所の記録』(社会部報告第139号・1931年5月、6頁)

池田市史に云う「車の仲仕(運搬人)」は、「池田-天下茶屋間二円五〇銭の手間」、一方、ガード下から天下茶屋までの「引き方」(先き引きする人夫)は10銭。どうやら、先引きと荷車曳は別の職種であるようだ。

「荷車曳」は、どうも、以下の用例のごとく官庁用語であるようにも思える。

大分県産業報国会が出版した『日傭労務者賃金の説明』(1942年22頁)で、『陸上一般貨物の取扱業に從事する職種七種』の説明の中に「荷車曳」がある。

貨物自動車運轉者 貨物自動車の運轉に從事するもの

仝助手 貨物自動車運轉の補助作業に從事するもの

自動車上乘作業員 貨物自動車に乘込み貨物の積卸作業に從事するもの

貨物積卸作業員 倉庫、貨車、自動車、荷牛馬車、荷車等に於ける貨物の積卸並荷捌檢量荷造の作業に從事するもの

荷車曳 荷車リヤカー等に依る貨物の運搬の作業に從事するもの

荷馬(牛)車曳 荷馬(牛)車に依る貨物の運搬作業に從事するもの

駄馬(牛)運 送牛馬の背を利用して貨物の運搬作業を爲すもの

『失業対策資料第3輯』(労働省職業安定局・1947年41頁)の「公共事業地方別標準日額表」の職種の中にも自動車運転手と並んで「荷車曳(車無)・荷車曳(車有)」が挙げられている。

「荷車曳」は、1955年の「職業別賃金調査(乙調査) 結果報告昭和30年8月分」(労働省大臣官房労働統計調査部)にも見られる。

『通常屋外労務者といわれている建設業及び運輸取扱業関係事業に従事する労務者の賃金、労働時間、労働日数等の労働条件を都道府県別、職業別に明らかにし、もつてこれら労務者の労働条件に関する基礎的資料を得ることを目的』として実施された調査の結果報告であるが、陸上運送業の指定職業は、

『大型貨物自動車運転手、小型貨物自動車運転手、貨物自動車助手、貨物自動車上乗作業員、貨物積卸作業員、荷車曳(車無)、荷馬車曳(車無)、荷造手』とある。

このように「荷車輓」は長く屋外労働者賃金調査にも表れる職業であったようで、古くは大阪府令85号に『荷車輓営業取締規則』(明治35年9月)があり、「常用仲仕」にも鑑札を所持させることの規定がある。

第1条 荷車輓営業を為さんとするものは附録様式の鑑札用材に族籍住所氏名及年齢を記し所轄警察官署の記号並検印を受くべし

但し 営業者自ら荷車を輓かざるときは本項の手続きを為すを要せず

家族又は雇人をして荷車を輓かしめんとするときは荷車輓営業者に於いて前項の手続きを為し各自に鑑札を渡し置くべし

第2条 本則の規定は一家若しくは数家の常雇仲仕にも之を適用す

『交通執行提要訂補2版』(薩陽堂・明42.8・30頁)

これを見ると、『池田市史』の「車の仲仕(運搬人)」の表現に見られるように、「荷車輓」は職種で、従事する労働者は「仲仕」とするのが一般的だったのかも知れない。

『上方語源辞典』(前田勇 編・東京堂出版・1965)には以下の如くに記されている。

なかし[仲仕] 荷物を車で運んだり、かついで運んだりする人夫。船荷を運ぶのを沖仲仕・浜仲仕、倉庫に働くのを倉仲仕、駅で勧くのを駅仲仕という。

〔語源〕一説に営業者と小揚(こあげ)との中にあって働くのでいうとはいかが。小上(こあげ)とは近世初期の京都語であって、大阪で中師(なかし)といい、緒国で日用(ひよう)と称した(人倫訓蒙図彙四)。荷主の荷を売手(問屋)の許まで運ぶ労働者であるから、その両者の中にあって作業する者の意である。ナカシ・ナカシュ両々近世初期より見えるから、いずれが先か、にわかに断じがたい。ナカシが先ならばシは動詞「する」の連用形名詞、ナカシュはナカシシシュ(中仕衆)の中略であろう。ナカシュが先ならばナカシはその訛(シュ⇒シ)

「仲仕」に先曳き・荷車引きも含まれるかも知れないということを含みにして、多少強引な一覧表を作成してみた。

少し説明を試みる。

「保護所」とあるのは、『今宮保護所の記録』(社会部報告第139号・1931年5月刊)の6頁にある「保護所宿泊人職業別収入調」から作成したもの。236人分だから、ある一日の利用者からの聞き取り結果と思われるが、時期は「昭和4年2月1日以来2ヶ年の記録」と、極めて漠然としている。

合計は236人(100%)で、最多の屑拾いは76人(32.2%)、先引き21人(8.9%)、人夫37人(15.7%)。仲仕は2人(0.8%)と極めて少ない。

「安宿・間借」は、今宮警察署が1929年12月に管轄内の「安宿宿止人、間借者、無宿者の貧しい人々1,598世帯」に調査票を配り、回収した結果の内の世帯主の職業。『特別保護事業・昭和4年版』(大阪府今宮警察署・1930年9月印刷)より。

合計は1,598人(100%)、手伝いが285人(17.8%)、仲仕が206人(12.9%)、先引・鮟鱇で40人(2.5%)

派出所・宿泊者・共同宿泊所は、『六大都市の貧民窟』(井上貞蔵著・1922年)から拾い出したもの。

「派出所」は、「大正8年7月、釜ヶ崎・東道両派出所部内における有職者2,151人の職業内訳」とあるが、無職57人が含まれているのが少し解せない。

合計は2,151人(100%)、手伝いが89人(4.1%)、仲仕が54人(2.5%)。木賃宿50人(2.3%)が含まれている事で明らかなように、先の「保護所」「安宿・間借」とは調査対象が異なっている。時期は、大正8年7月か8月と推定される。

「宿泊者」とあるのは、木賃宿50軒に泊まっている4,098人中職業が把握された世帯主2,373人の内訳である(大正8年6月1日現在)。

合計は2,373人(100%)、手伝いが577人(24.3%)、仲仕が465人(19.6%)、先引88人(3.7%)

「共同宿泊所」は、「大正8年7月、上半期の宿泊人員」3,359人の職業別。いわば、延べ数ということになる。

合計は3,359人(100%)、手伝いが853人(25.4%)、仲仕が638人(19.0%)。農業114人(3.4% )がいささか気になる。

時期で整理すると、「保護所」と「安宿・間借」が1929年、「派出所」「宿泊者」「共同宿泊所」が10年前の1919年ということになる。

仲仕・人夫・先曳などの「体力労働」をまとめた「小計(1)」の占める割合を見ると最も多いのが「宿泊者」の66.4%で、ついで「共同宿泊所」53.3%となっている。「安宿・間借」も45.5%を占めており、この3グループは、似通った職で働く層で構成されていると見なせるであろう。それは、今宮共同宿泊所焼失時の宿泊者の動きからも窺える。

今宮共同宿泊所は、1926年3月19日未明隣家薪炭商福田長三郞方との中間から出火して全焼している(『消防年間 昭和2年』323頁)。それにより、約280名が泊まる場所に困ることになったので、市当局は、長柄の共同宿泊所へ行くように進めたが、『今宮の宿泊所に宿を求めてゐる連中は殆ど全部が南大阪を中心にして仕事を漁つてゐる關係上 長柄の宿泊所に行くことを好まず長柄に行つたものは極く少く、残り二百除名のものはいづれも今宮附近の木賃宿に一時のねぐらを求めて落付いた模様であるが、しかしその日の仕事にあぶれたものは木賃宿にさへ泊ることが出來ず、宿なし犬のそれのやうに天王寺公園のベンチに労れた身体を横た-ものも相當にある模様(『大大阪』大正15年4月1日刊・大阪都市協会「大阪市政ニュース」)』

最も異色なのが「派出所」のグーループで、「小計(1)」が143人(6.6%)と極めて少なく、其の他が91.0%を占めている、木賃宿経営者と思われる50人(2.3%)が含まれていることなどから、「宿泊者」の数字と見比べて、このグループには釜ヶ崎・東道両派出所部内にある木賃宿宿泊者は含まれていないと思われる。

東道両派出所部内の有業者は「派出所総計1,598人+宿泊者総数2,373人=3,971人」と推定される。割合で云えば、40.2%対59.8%となる。

「その他」については、数字が1,470人・91.0%と大きい割に、内訳についての情報は乏しい。「燐寸職」とあるのは、燐寸の箱詰めの内職であると思われるがどうであろうか。「女工」といえば、紡績女工が思い浮かぶが、津守まで通ったのであろうか。

1912年8月中旬の尼崎紡績津守工場に1,687人の女工がおり、居住関係では、寄宿舎に1,303人、社宅185人、通勤199人という数字が『職工の住居と生活(職工問題資料 第二輯)』(宇野利右衛門 編述・工業教育会出版発行・1913年4月15日刊)にあるので、あながち空想ばかりとはいえないと思う。

釜ヶ崎周辺に、外に工場がなかったわけではないので、紡績女工とばかりは限らないわけだが。

木賃宿の単身労働者は飯屋を頼りに生活していたと思われる。飯屋・風呂屋・居酒屋もあっただろう。それらの数字は見えていない。

「共同宿泊所」に農業が見えているが、畑や、牧場(乳搾場)も散在していたので、そこで働いていた労働者もいたということかも知れない。

「保護所」で最も多いのは「屑拾」の32.2%だが、廃品の買い取り業者も地域内に多くあり、「屑買」にも多数従事していたと思われる。

『今宮保護所の記録』(社会部報告第139号)に、「浮浪の動機・原因」を調べた数字がある。539人中「不祥」が33%で最も多いが、「家計困難」が21%で2位、3位は「疾病」の17%。「怠惰放蕩」は15%で4位となっている。

報告書5頁に『疾病・不具廃疾-浮浪者は皆な労働に耐え得る体力を持ちながら、勤労心なきため仕事を求めず或は食を乞ひ或いは漂浪して社会に寄生すると云ふ風に一般に想像されてゐるが、実際には疾病又は不具廃疾のため余儀なく浮浪者となるものが少なくない。』とある。