今宮保護所-その1

所在地と運営

2025年の現在から96年前、1929年に、野宿を余儀なくされる人達のための無料宿泊施設が、西成区内に設けられた。その名を「今宮保護所」という。

今宮保護所はどこにあったか

所在地は、「大阪市西成区東田町74ノ2(市電霞町停西今宮ガード南へ約300米釜ケ崎交番所前東200米)」。(『大阪府社会事業要覧』(大阪府社会課編 大阪社会事業聯盟1934年発行)

無料の保護所の近くに、有料の「今宮簡易宿泊所」があったことも記されている。

「今宮簡易宿泊所」は大阪救護会が1932年に西成区東田町73の借地に建てたもので、1934年に大阪市に寄附され、今宮保護所分館(南館)となった。念押しをしておくと、分館が南館ということは、本館は北館ということになる。

昔の住所が分かっているからといって、住所を頼りに、現在の地図から保護所がどのあたりにあったか探そうとしても、西成区では1973年に町名と町域の変更がなされているので、探しにくい。

新旧町名の対照でいうと、「東田町」は、「太子1丁目・2丁目」となった。そこで、グーグルマップ(航空写真)によって、「太子」周辺で、役所関連と思われる名称を探してみる。「サービスハブ西成(どーん!と西成)」と「西成区役所保健福祉センター分館」が南北に隣接してあり、それらしいように思える。

「サービスハブ西成(どーん!と西成)」の所在地は、「西成区太子1-13-15(もと東田保育所2階)」であり、所在地の補足説明「もと東田保育所」から、周辺の旧町名が東田町であったと推測される。

ちなみに、「サービスハブ西成(どーん!と西成)」が何をしているところかといえば、「釜ヶ崎のさまざまな団体と連携しながら、困っている人にとって気軽に来れる場づくりや、ボランティア活動などの社会的つながりづくりを行いながら、生活支援や就労支援を実施しています。」ということのようだ。

その南側に立地している「西成区役所保健福祉センター分館」の所在地は、「西成区太子1丁目15番17号」で、「西成区太子、萩之茶屋の一部における生活保護及び要援護者に関すること」を取り扱う区役所の出先機関である。「サービスハブ西成(どーん!と西成)」の所在地の旧町名が東田町であれば、「西成区役所保健福祉センター分館」所在地の旧町名も、当然、東田町ということになる。

その周辺をグーグルの航空写真で見ると、「サービスハブ西成(どーん!と西成)」=今宮保護所本館は、日雇労働者の求職求人の中心であった「センター」からそう離れておらず、釜ヶ崎の範囲内と思われるが、創設当時の地図を見ると、釜ヶ崎のはずれにあったといえるようだ。

現在、「大阪自彊館三徳寮」がある場所には、その昔「四恩学園」があった。四恩学園の「事業年報第6号」(1930年発行)に、釜ヶ崎周辺図が綴じ込まれている。

それには、「今宮無料宿泊所」が記入されている。地図に示された位置及び地図の作成時期が保護所開所の年である事などから考えて「今宮保護所」のことと思われる。

地図の中に「ここらに火屋?」と付け加えてあるが、「火屋」は火葬場のことで、木賃宿や長屋があったと思われるこの一郭は、江戸・明治の地図と見比べると、火葬場を中心とした葬礼のための広場であったと推定される。その広場の周辺は、埋葬地・墓地であった。

今宮保護所は、昔の墓場のはずれに建てられたといえる。

今宮保護所に勤務していた郡昇作は、『社会事業研究』(昭和11年7月号)の「今宮スラム素描」の書き出しに、『スラム今宮の一部は元お仕置場であった。毎日の様に幾人かの命が地蔵様を拝む度毎に露と消えたのであった。この地蔵様が今でも今宮保護所の北方二丁の處にあって首地蔵として恐れられて居るのである。』と書いているが、刑場は、火葬場の西、紀州街道と阪堺電車の間にあった。

現代では日本橋筋から旧松田ロータリーまで一直線に道路が通っているが、1934年発行の『大阪府社会事業要覧』では、「市電霞町停西今宮ガード南へ約300米釜ケ崎交番所前東200米」と道順が示されてあり、霞町から真っ直ぐ南下する道はなかったかのごとくである。

その二年後の発行と印されている和楽路屋の地図には、阪堺線今池駅辺りまで道路が延長されているように示されている。1934年から1936年の間に道路が使える状態になったのか、あるいは計画道路を先取りして印したのかのいずれかであると思われる。

この道路は、「新紀州街道」と呼ばれているようだ。少なくとも、JR環状線の当該道路を跨ぐ鉄橋にはそう表示されている。

道路計画では、「大阪市区改正設計」が関東大震災の後変更された中に、

『一等大路第三類第八号線(紀州街道線)=大阪市区改正設計一等大路第三類第八号線中日本橋3丁目54番地の1先より恵美須町2丁目43番地の3地先に至るの路線及び同終点より南霞町を経て国有鉄道関西線路下を過ぎ南海鉄道阪堺線に平行し今宮町今池1058番地の1に至るの路線 幅員十二間』とある。(『第一次大阪都市計画事業誌』1944年4月1日発行 大阪市役所)

名称は、「紀州街道線」で「新」の字がない。ただし、今池までとしている点で1936年地図に一致している。計画と地図の表記が一致して居ることはわかるが、完成時期はわからない。

2025年3月29日追記:sagradaさんから『第一次大阪都市計画事業誌』第二章新設拡築街路竣工実績調書に書いてあると教わりました。

日本橋3丁目-恵美須町2丁目の工事期間が大正12年9月20日~13年11月21日/恵美須町2丁目-今宮平野線が昭和13年7月24日~14年3月31日/今回問題の今宮平野線-今池町は昭和9年5月3日~10年3月29日。先に終わるはずの「恵美須町2丁目-今宮平野線」の方が後になっているのは、関西線の鉄橋がらみと想像されます。今池町から今船町に至って完成となるのは昭和13年2月28日。「今宮平野線-今池町」の間の完成が1935年3月29日ですから、和楽路屋の地図は正しいといえます。ただし、東に折れている部分は間違いと思われます。直進のはず。東に曲がる表記は、もう少し南、飛田大門まで行ってからなら正しいといえますが。

1943年6月10日発行の『随筆大阪』(錦城出版社)の中に、遠藤慎吾著「釜ヶ崎」があり、

「この釜ヶ崎も、区画整理で、デカイ十何間道路が、縦に真中を通ることになって、今では、すっかり面目を一新してしまつた。/先だつて、大阪へ行つた時、新しい十何間道路をブラブラ散歩しながら、昔の釜ヶ崎の思ひ出に耽つたのだつた。」

とあるが、完成したのが何年であったのかは分からない。せめて、「何年前に完成した」とでも書いてあればよかったのだが。

先ほど紹介した郡昇作の「今宮スラム素描」に「無宿者の密集地」の紹介がある。その中に「今池新道路」が出てくる。

『無宿者の密集地は今宮保護所及同所横の広場、一本線、桑田写真台紙工場西北隅の窪地、今池新道路を南へ突当たつた場所等である。』

「新紀州街道=今池新道路」と見なすことに不都合はないと思われる。とすれば、1936年7月1日発行(毎月28日納本)の雑誌『社会事業研究』に掲載された記事であるから、その時までには「今池新道路」が、和楽路屋の地図に見えるように完成していたことは間違いないようだ。

なお、文中の「一本線」は、南海天王寺-天下茶屋支線の事と思われる。『日本の私鉄 南海』(保育社・1991年)の年表に「1931年(昭和6年)8月20日:天下茶屋駅-天王寺駅間が複線化」とあり、記事より5年前に複線化しているが、呼び名は習慣として残っていたと思われる。(なお、ウイッキーペデイア「阪堺電気軌道阪堺線」の記事に、引用資料として『日本の私鉄 南海』148頁と挙げられているが、140頁が正しい。)

郡昇作の記事「無宿者の密集地」部分の続きをついでに紹介すれば、

『この外にも散在せるものが相当にある。その宿所や小屋乃至は宿所兼用の押車の数は99あって、これに起居する男子は1,117、女子は11、計1,128名である。今宮は無宿者の街である。』と続いている。

釜ヶ崎の範囲は

今回の主題とは少し離れるが、先に引用した遠藤慎吾著「釜ヶ崎」に『十何間道路が、縦に真中を通る』とあって、新紀州街道は、釜ヶ崎の真ん中を通っていると表現されていることが、少し、気になった。

今宮保護所の位置について、グーグルの航空写真を参照しながら『「センター」からそう離れておらず、釜ヶ崎の範囲内と思われるが、創設当時の地図を見ると、釜ヶ崎のはずれにあったといえるようだ。』と記していたが、保護所のすぐ西側を通る道路が、「釜ヶ崎の真ん中」を通ると表現されていると少し違和感を覚えるということである。

郡の「今宮スラム素描」の書き出しの引用の、そのすぐ後に

『此の首地蔵を中心とした東西約五丁、南北約4丁の地域、詳しく云えば東田、東入船、西入船、海道、甲岸、山王町の一部、総称して釜ヶ崎と呼ばれる六ヶ町が今宮スラムである。』

と、釜ヶ崎=今宮スラムの範囲が示されている。

首地蔵(太子地蔵のあった場所)を中心と見るのと、新紀州街道が真ん中を通るというのは、その軸が中心線であるという意味では同じ事を表していると判断される。

昔のことは、念を入れて確認しておかないと混乱するが、1943(昭和18)年4月いわゆる第2次西成区成立までは、山王は住吉区であった。ただ、警察の管轄は、今宮警察署であった。

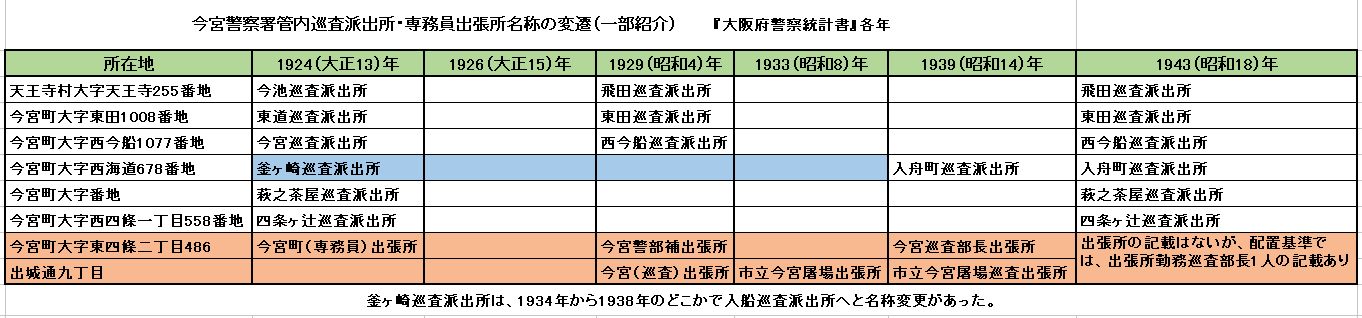

先に紹介した四恩学園の地図で、今宮保護所の右上に派出所が見える。場所から言えば、今宮警察署東田巡査派出所で、所轄範囲は、「西成区東田町、住吉区山王町1丁目」とされている(1933年6月発行『大阪府警察統計書』)。生活範囲での俗称では、行政区域を越えているということであろうか。

今宮保護所の所長であった郡は、釜ヶ崎の範囲を「東田、東入船、西入船、海道、甲岸、山王町の一部」の6ヵ町としていたが、『近代大阪の部落と寄せ場-都市の周縁社会史』の著者吉村智博は、「東入船、西入船、東田、海道、甲岸、東四條」の6ヵ町としている。

『近代大阪の部落と寄せ場-都市の周縁社会史』(明石書店・2012年)198頁

『①東入船町・西入船町

西成郡今宮村大字今宮字釜ヶ崎(釜崎)と字水渡の一部を編入して、一九二二年に実施された町名改正(『大阪府公報』第九一九号、二二年三月二三日付)にともなって成立した町名で、木賃宿(簡易宿)を核にして労働力を集積し続けた。

②東田町

西成郡今宮村大字今宮字八反田(八田)・東道の一部を編入して成立した町名で、いわゆる「鳶田」(のち「飛田」)と通称されてきた地域に部分的に相当し、かつての垣外(非人村)、墓地、刑場の所在地であり、「飛田」の名称そのものは、その来歴によって一般に定着していった。

③甲岸町・海道町

紀州街道筋より西側、釜ヶ崎(釜崎)より南側に位置していた今宮村大字今宮字海道畑・甲岸の一部を編入して成立した町名で、甲岸には近代初頭から「八軒長屋」や「低廉なる住宅」などが開業していた可能性が高い。また、海道町は地理的に北部だけが釜ヶ崎と認識される場合が多く、総力戦体制期には北部だけが町会を組織していた。

(引用者註:海道町の町会は、萩之茶屋商店街を境に南と北に別れていた。萩之茶屋町会連合会所属の海道町北町会と今宮連合町会所属の海道町南町会である。『第2回大阪市民調査書 昭和17年刊』212頁より)

④東四條一~三丁目

西成郡今宮村大字今宮字水渡、西野、甲岸の一部を編入して成立した町名で、南海鉄道より西側に位置しており、一九二〇年代以降、釜ヶ崎が拡張していくにしたがい木賃宿(簡易宿)が軒を連ねるようになる(なお、【図6-C】は一丁目を「西四條」と誤記)。

一九一〇年代初期の釜ヶ崎は、加藤も指摘しているように東入船町・西入船町を核とする地域(小字釜ヶ崎)であったが、その後の人口膨張によって、その地理的範囲は拡大し続ける。一九二〇~三〇年代の社会調査主体(内務省・大阪市等)による釜ヶ崎の把握、一九四〇年代にいたる町会聯合会の構成町などを総合的に勘案して、本書における釜ヶ崎の範囲を以上の六町としておきたい。』

郡と吉村は共に六ヵ町としているが、東の山王を含むか、西の東四条を含むかに違いがある。

東四條の関西線を挟んで北に、夫婦池があった。それを半分埋め立てたところに、先に紹介した「釜ヶ崎」の著者、遠藤慎吾が幼いころに住んでおり、思い出話を書いている。

『物心ついてからも、近所に狐、狸が出るといふ噂が随分あつたくら寂しいところだった。/関西線の土手の下にあるワンワンを抜けると、向こうには、ゴミゴミした家の立ち並んだ釜ヶ崎があったのだから、不思議だ。/ワンワンといふのは、汽車の線路の下を通り抜けるやうになるている、ガードのことだが、その中で声を出すと、ワ-ンワ-ンと響くので、みなが、さう言つていたのに相違ない。』

これを読む限り、遠藤は東四條も釜ヶ崎のうちと認識していたように思える。

遠藤の言う「ワンワン」は、『浪速区史』(1957年340頁)では「ワンワン道」として紹介されている。

『成器商業がつくられるまでにはここに夫婦池といわれる二つの池があり、蒲生佐兵衛という人が経営した料理屋があって、イナなどを飼い、船の上から網を打うて、とれた魚をすぐ食膳に上せたという。関西線をくぐって釜ケ崎へ抜けるワンワン道は末だその姿を残している。』

区が異なる山王を釜ヶ崎に含める認識についての一つの要因が、警察の管轄が同じというところあるのではないか(今宮警察署の管轄に含める地理的要因・生活実態)と書いたが、東四條についても警察がらみで要因を探ることができそうである。

警察の出先機関に、巡査派出所と出張所の二種類があるようだが、出張所は極めて少なく、特別な任務を担っていたようである。その所在地が、東四條2丁目である。

まず、「専務員出張所」とは何であるのか、である。

『大阪歴史博物館 研究紀要』(第14号・2016年3月)所収論文、「部落事務員について」(飯田直樹著)によれば、

『部落事務員とは、米騒動後の大正8年(1919)4月に部落内の公安維持と「悪風改善」のために大阪府が設置した警察官(警部補もしくは巡査部長)のことである。事務員は、部落内に設置された出張所(当初は7ヶ所)に家族とともに居住し、任務に従事した。史料や論者によっては、「専務員」、「部落改善係り」などとも表現されるが、本稿では「部落事務員」という呼称で統一する。』

(尚、同論文で『当初、7ヶ所に設置された出張所は最大10ヶ所まで増設されたが、最終的には1ヶ所まで減少した。』とあるが、大阪府警察統計書昭和18年を見る限り、最後まで残ったのは、今宮巡査部長出張所であるようだ。)

『部落問題・水平運動資料集成』(補巻-1・三一書房・1978年)所収「内務省社会局『部落改善の概況』(大正11年6月刊)」には、「府県郡市町村に於て部落改善に関し特に設置したる職員の名称人員及其の事務の概要」大阪府の項に、

(イ)名称 部落事務員 (ハ)人員 現在七名

(ハ)事務の概要 部落改普に関しては、警察部特別高等警察課の所管事項とし、市内及接続町村の部落七箇所に各一人の警部補又は巡査部長を置き、部落内の公安維持及悪風改善に当らしめ、一人一箇月手当十円宛を給し来れり。而して前記警察官を駐在せしむるに当りては、部落民同化の必要上、家族あるものは家族と共に居住せしむることとし、万事の指揮は所属警察署長之を為し、警護と同化とを兼ね行いつつあり。大正八年三月十二日警察部長訓示第五号に駐在に関する規定を定めたり。現在専務員を設けるは左の七箇所なり。』とあり、「今宮署管内 釜ヶ崎出張所(接続町村)」とある。

ただし、警察統計書では釜ヶ崎出張所の名称は見当たらず、報告をまとめた担当者が、単純に地名(俗称)を使用したものと思われる。

1919(大正8)年の『大阪府治要覧』には

『3.密集部落改善/ 密集部落の改善に就いては、平素甚深の注意を払ひつつありしが、殊に昨夏米騒擾以来倍倍其の急務なるを認め、特に市部に4、郡部に3の専務員(警部補又は巡査部長)出張所を設け、改善事業に趣味特技を有する者を選抜配置し、また部落専務員規定を制定し着々其の実践をとげつつあり。』とある。

ようするに、「密集部落改善」の拠点が東四條に置かれたということであり、東四條の状況は当局がそう判断する状態であったと思われる。それにより、遠藤の思い出も信憑性を増し、釜ヶ崎範囲に入れるのに無理はないということになる。

とすれば、釜ヶ崎の範囲は、七ヵ町ということにせざるを得ないと思われるがどうだろうか。少し、話がそれすぎているようだ。閑話休題

今宮保護所は何のために設置されどのように運営されていたか

開所当初の事情について、『大阪市社会事業概要』(大阪市社会部編・大阪市社会部 1929年刊)には、

『本年2月1日より西成区東田町に開所した今宮保護所は 本市内公圏その他に於ける浮浪者、乞食、失業者などの所謂無宿者を無料収容して 彼等を教化善導する傍ら 必要と認むる時は職業補導をなすの外、前記大阪市労働共済会と結んで適当なる失業保護事業をも行はむとする目的の下に設立せられたもので、敷地180坪、建坪114坪、創設費3万159円、木造平屋建で定員は180名であるが、開所以来毎夜満員の盛況を呈し南大阪における無宿者の大部分は殆んど一掃されたかの感がある。』と記されている。

なお、「今宮保護所」の記述は『共同宿泊所』の項目の中で「尚書き」として触れられており、『本市は市内及び附近に於ける単身職工労働者等のために低廉にして清楚なる宿舎を提供し 彼等の生活の改善と思想の向上に資する目的の下に』、1919年以来数ヵ所設置されている共同宿泊所の延長線上に位置づけられていると考えられる。

ちなみに、同書は、共同宿泊所の必要性を説明するために、当時の単身労働者や失業者の居住環境について触れている。

『単身労働者、失業者その他の者は 設傭不完全なる木賃宿、労働下宿又は之に類する安宿に宿泊し又は共同生活をなすのが普通である。いま全国における木賃宿の状況について見ると、大正14年6月末現在において8,873、一ケ月の宿泊人は滞在者にして 家族を有するものが9万2,861人、同単身者20万518人、普通一泊者20万8,775人、計50万2,154人であつて、これ等宿泊人は不完金なる設備と不廉なる宿泊斜と放縦なる生活とのため経済、風紀、衛生上実に憂うべき環境に置かれてゐるのである。』

今宮保護所の写真が、1931年度今宮警察署『特別事業報告』にみえる。外観は、立派な施設のように見えるが、中身はそうでもなかったようだ。(今宮警察署は現在の西成警察署)

保護所の様子については、郡昇作が書いた『シラミ・フグ・いぬぐるま』(『釜ヶ崎:スラムの生態』磯村英一他編・ミネルヴァ書房・1961年 所収)に詳しいが、ここでは、大西祥恵の『日雇労働者を対象とした戦前の社会事業:今宮保護所を事例として』(『経済学雑誌』115-3・2015.02・大阪市立大学経済学会)から孫引きさせてもらうことにする。

『今宮保護所の4代めの所長であり、1934年6月から1946年9月までその任についていた郡昇作によると、今宮保護所のなかはもともとは通路の両側に板台をとりつけただけの、いたって簡素な造りになっていたという[郡,1961,40]。保護所の利用者はこの板台のうえにむしろを敷いたり、新聞紙を体に巻いたりして宿泊していた。今宮保護所の内部が非常に簡単な造りになっていたことについて、郡は次の三点から説明を加えている。すなわち,保護所について、第一は大阪市が雨露さえしのげればよいという考えのもとに建設していたこと、第二は地元の木賃宿の経営者や住民が住居をもたない者が集まってくるということを理由として保護所の事業に反対をしていたこと、第三は当時の政治家が予算を十分に出さなかったことである[郡,1961,40]。その後、郡は「朝日新聞社の社会事業団」「に依頼して、畳を入れふとんの寄贈を受けて暖かい住居とし、見学の女子生徒から贈られた画額で室内を飾った。最後に時に広田首相やその他からの寄贈で神殿と仏壇を安置して、一般」の住居のように変えていったという[郡,1961,40 41]』

『釜ヶ崎:スラムの生態』は国立国会図書館デジタルコレクションで読むことができるが、もうひとつデジタルで読めるものに、郡昇作が総理大臣顕彰を受賞した時のインタビュー記事が掲載されている雑誌がある。

『職業安定広報』(18-24 雇用問題研究会 1967年8月)所収の「総理大臣顕彰の郡曻作氏に聞く」がそれで、先の紹介と重複するところもあり、少し長くもなるが、紹介しておく。

『今宮保護所でも、最初は行旅病人として弘済会病院へ送りましたが、病室を設けてからは、保護所でお世話をしました。病気で金が無くなると宿屋におることができず、野宿するので直ぐ重症になり、動かすこともできないようなものが大部分で、一日に四人にも死なれて涙がかれてしまったことがありました。』

『無宿者のための無料宿泊所でありましたが、一泊につき二銭ずつ徴収しました。これは宿泊費ではなく、労働者や屑購拾いや乞食などの止宿者のための互助会費であって、欠食者には無料給食をし、病人は医者にかけました。路上や公園の行き倒れも収容して医者にかけました。病室も新設して、薬戸棚も備えました。身体の弱った人は体力が回復するまで医者にかけて、給食しました。阿倍野の墓地には故人のために墓碑を建てました。円山亀次郎さんのご寄付でした。

食堂を経営して、止宿者を働かせ、衛生的で栄養価の高いものを安く提供しました。虱と垢と悪臭のため風呂屋は入浴を拒否するので、大きな鏡を二つ備えました。通路に板を張って物置にし、畳をしいて、蒲団も全員に行きわたらせ、冬には暖房も入れました。悪臭がなくなり体力が出来たところで職業紹介もやり、授産もいたしました。身上相談や家庭相談にも力を入れ、一般家庭と同じように奥まったところに神様と仏様を祀り、朝礼を行ない、夕べの礼拝を欠かしませんでした。キリスト教のお話もあり、仏教各派のお話も、天理教や名士のお話もありました。俳句会や娯楽演芸も奉仕を受けて行ないました。名士とルンペンの旅行会のほか子供達のために旅行もよくいたしました。そうしているうちに貯金する者もふえてきて、焼け糞になっていた者が立ち直ったりして、ひがみもとれてだんだんによくなってきました。昭和11年の12月に東久邇殿下がおいで下さって収容者を激励して下さり、御下賜金をいただいたりして大変感激し一っぺんに内部がよくなりました。』

『最初は本舘だけで120人の定員であったが、これに300人くらいを詰めこんで泊めました。そこで寄付金を集めて南館をつくりました。定員は300人であったと思います。本館南館合せて700人くらい泊めた日もありました。』

『職業紹介は今宮労働紹介所でやっていたので、その方で相当数お世話になりましたが、保護所自身でも求人開拓もするし職業紹介も、授産もやりました。』

『大阪市の職員は私をいれて三人。ほかに泊っている者の中のしっかりした者二人を互助会の代表として会費の徴収にあたらせ、食堂の方には主任のほか親に捨てられた子供や、親が困っている子供、はじめて泊りにきた夫婦者等困っているものは何人でも働かせ、子供は学校へ通わせました。風呂は互助会費徴収者が交互にたきました。』

『市の予算は建物の維持費と三人の給与だけで、医師への謝礼、薬代、旅費、葬送費、食堂従業員その他の事務員の費用は金部互助会でまかないました。徴収会費だけでは足りないが、大方の寄付が沢山ありました。今宮警察署からいただいたお金が一番多かったと思います。毎夜二人の看護婦さんがエンジェル看護婦会から無料奉仕にきてくれました。エンジェル看護婦会は現在労働大臣の認可を受けた紹介所で、会長は阿曽沼かよさんです。』

『朝礼は拡声機で起床ラッパを午前五時に流して一せいに起し、みそぎの祓いで神様を拝み、一分間訓話をしました。そのあとで教育勅語を全員で奉唱し、君が代を合唱して、軍艦マーチで送りだしました。一分間訓話には一日一訓、格言、修養書、宗教書、二宮尊徳の報徳論等を利用しましたが金持や一般人に適したものが多く、どん底生活者に向くものが少なくて困りました。また話したことは卒先して実行しなければならないので実践可能なものを選びましたが、三か月程で種切れとなり、その後は自分で考えたものを話しました。教育勅語の奉唱は、三河豊三郎さんがおすすめ下さいましたもので、京都伏見の乃木神祉から教育勅語を書いた扇子を受けてきて授けて下さいました。教育勅語は何よりも精神教育に役立ちました。毎年大晦日には除夜の鐘の音を聞きながら保護所のみんなは徒歩で住吉神社へお参りするが、警察では泥棒や強盗がではしないかと心配の目を光らしていたが、一度も不祥事は起こしませんでした。』

インタビュー記事の中で、「朝5時起床、朝礼の後軍艦マーチで送り出した」とある。その様子を詳しく紹介した記事が、『社会事業研究』(昭和11年7月号・文京出版複刻版24巻(2))にある。

▼…今宮保護所に始められた"音樂更生"

永い間の逆境と窮乏にいぢけこんだルンペンの魂を勇壯な音樂リズムによつて再び奮ひたゝせようといふ志賀大坂市社會部長發案の"ルンペンの音樂更生"がさる十七日早朝から、大坂釜崎スラム街の"夜の宿"今宮保護所に住む三百名のルンペンによつてはじめられた。

午前四時四十五分、南北兩館に新設した電氣蓄音機のマイクを通じて勇ましい起床喇叭が嚠喨と響きだすと平常は叩き起されても容易に起きようとしないルンペン氏らも今朝はまとつてゐた茣蓙や破れ毛布をはねのけて勢ひよく起きあがり、一同南館に集まりまづ柏手をうつて東方を遥拜し、續いて教育勅語を奉讀、志賀社會部長から

「ひとりぼつちで淋しい諸君たちは歌を唄ふ時の朗らかな心持で今日から強く働くんだ!」と訓話があり"音樂の更生"を一層徹底させるために「保護所の歌」を依頼されてその朝同保護所を訪れた新歸朝の作曲家大澤壽人氏の指揮によつて一同レコードの伴奏に合せて「ひかげを惜しみて勵みなば――」と元氣よく齊唱をはじめた。

幼き日の思ひ出に感激を失つたルンペン氏らもこゝに再び感激を取りもどしたやうに老いの目に涙さへ光らして歌つてゐる。

「さあこの意氣でみなさん仕事に出て下さい!」と郡主任の激勵が終ると勇ましい行進曲が鳴りだした、拾ひ屋は籠をかついで井戸さらひ屋は綱を擔つて、便利大工、傘直し、チンドン屋、カンカン蟲などそれぞれ力強い足どりでその日の職塲へ大行進をはじめた。

これ等を読むと、今宮保護所は、原則夜間だけ利用可能な施設だったということのようだ。以下に紹介する、昭和4年1月30日大阪市長決定『大阪市今宮保護諸規定』第5條、第7條参照。門限と、宿泊以外の滞留についての規定が明文化されている。

大阪市今宮保護所規定 233頁

〇大阪市今宮保護所規程 (昭和4年1月30日・市長決定)

第一條 本所は公園其他の場所に於ける無宿者を無料宿泊せしむる所とす

第二条 宿泊者に対しては食事及寝具は之を供給せず

第三條 宿泊せむとする者は其の旨係員に申出承認を受くべし

第四条 精神病伝染病叉は同宿者の嫌忌すべき疾患ある者其の他支障ありと認むる者に対しては其の宿泊申出を拒絶することあるべし

第五條 宿泊時間左の如し但し午後十時以後は出入を禁ずることあるべし

一 自 4月1日 至 10月末日 午後6時より翌日午前7時まで

一 自 11月1日 至 翌年3月末日 午後5時より翌日午前8時まで

前項宿泊時間は時宜に依り之を伸縮することあるべし

第六條 宿泊者は総べて係員の指示に従うことを要す

第七條 宿泊時間後滞留せむとする者は其の旨係員に申出で承認を受くべし

第八條 宿泊者の携帯品は各白之を保管すべし紛失叉は亡失等のことあるも本市は其の責に任せず

第九條 宿泊中左の各号の一に該当する者に対しては直に退去を命ずることあるべし

一 風俗秩序を紊し若は紊すの虞ある者

二 喧嘩口論等喧騒に亘り又は同宿者の迷惑となるべき行為ありたる者

三 其の他係員の指示に従はず若は制止を肯ぜざる者

(『社会部報告』第163号 社會事業關係法規類集 大阪市社会部労働課編 大阪市社会部労働課 1933年1月16日発行)

今宮保護所についての報告には、他に『今宮保護所の調査記録』(社会部報告 第139号 大阪市社会部労働課編 大阪市社会部労働課 1931年5月発行)がある。

『今宮保護所の調査記録』の「はしがき」は、保護所の設立経緯について、簡明にしるしている。

『日々の露命をつなぐ糧を求めて、公園や盛場を彷徨し、ベンチの上や橋の下を夜の塒とする無宿浮浪の群れは昭和5年の国勢調査によると大阪市だけで2,241人となっているが、深刻なる不景気に伴う失業の増大によって生活の道も生活の気力も喪失してルンペン階級に陥るものはその後益々増加するのみである。この哀れな人々を救済するために篤志家の寄附に依り全国に率先して大阪市が設立したのが当今今宮保護所である。本書は昭和4年2月1日開所以来2年間当所に宿泊した浮浪者の生活の実状を調査記録したものである。』

ここで記されている「篤志家の寄附」については、『大阪社会事業年報 昭和6年』(大阪社会事業聯盟編 大阪社会事業聯盟 1931年9月15日発行)に少し詳しい情報がある。

『兼ねて公園の風紀保安の改善に資せんとする趣旨の下に兵庫県人玉置文子 天王寺区匿名ミツ両名の寄附金を以て無宿者保護施設創資金として昭和4年1月竣工し翌2月事業を開始せり』

当時の電話帳や紳士録によると、玉置文子さんは、神戸芦屋住まいで、金融・不動産業を営んでいた人らしい。天王寺区の匿名ミツさんは、わからない。わからないが、寄附の趣旨が「公園の風紀保安の改善」である事から想像をたくましくすると、二人は姉妹で、その実家は天王寺駅西で牧場を営んでいたが、第5回内国勧業博覧会実施にあたり土地を買収され、転居を余儀なくされた。博覧会終了後、実家のあった辺りは天王寺公園となったが、公園が「荒れ」ているのを見かねて寄附したということではないか。

2015年3月22日追記:『大大阪』昭和3年8月号「大大阪日記」7月10日に「無宿者保護 玉置文子、巖名みつ両氏寄附参萬円で市が』天王寺公園に無宿者保護所を設ける計画中。」とある。

同書には、同じ年に開設した無料宿泊所「大阪労働共励館」の記述もあるが、「大阪労働共励館」は、府が御大典記念事業として建設したと書かれている。

『大阪労働共励館 府が御大典記念事業として昭和四年二月本館を建設し、管内無宿労働者に対し、無料宿泊、授産、職業紹介、救護を目的とし、その経営を財団法人天満職業紹介所に委託し、年額一万円の限度を以て補助金を交付してゐる。』

設立主体が府と市で違うので、同じ「御大典記念事業」とくくるわけにはいかないとしても、特に寄附目的が示されているには、寄付者の意思が尊重されてのことと思われる。東田町という場所の設定も、釜ヶ崎との関連で見るのではなく、天王寺公園の無宿者収容との関連で見るべきかも知れない。

先に孫引きした郡の記述の中にも『地元の木賃宿の経営者や住民が住居をもたない者が集まってくるということを理由として保護所の事業に反対をしていた』とあることからすれば、釜ヶ崎の木賃宿周辺には、天王寺公園ほどには野宿を余儀なくされる人の存在が多くなかったと想像される。

当時の写真で、野宿生活者と思われる写真がある。写真は、「短期野宿」ではなく、「中長期野宿」の仮小屋と思われる。

場所は、大阪自彊館の東を走る阪堺線の柵沿いと推測される。場所特定の根拠は乏しいが、写真が1976年にNHK教育放送で放送された番組『福祉の時代「大阪自彊館」-ある簡易宿泊施設の記録』で使われたものであること、背景の建物が、講堂、間貸しホームのように見えることなどから、そのように推定する。